织物增强聚合物材料在航空航天、运输和能源领域的轻质润滑部件与功能装置中扮演着重要角色。与其他复合材料一样,它们的宏观性能不仅由纤维或聚合物基体控制,还受到纤维-基体界面影响,出色的界面结合性能是其实现应力传递、抵御外部冲击并实现高效润滑的可靠保障。然而,对于芳纶等高性能有机纤维而言,高度取向、化学惰性的骨架和原子级光滑的表面导致其与传统树脂基体的化学键合与机械互锁位点数量极少。在摩擦过程中的拉伸、冲击和剪切作用下,糟糕的界面结合强度使得复合材料中纤维的过早脱落仍然是主要的破坏模式,这限制了织物增强聚合物材料的充分有效利用。因此,在纤维界面构建坚固耐用的纳米级增强结构,实现出色的界面结合效果对于提高复合材料的性能表现至关重要。

本工作介绍了一种微溶胀诱导构建多氢键结构网络的策略,在动态氢键作用下通过还原氧化石墨烯纳米片和芳纶纳米纤维在织物增强聚合物材料中协同构建三维、化学连续的纳米界面,高效连接纤维骨架和周围的树脂。该集成架构在不损害固有纤维强度的情况下,提供了明显的、多管齐下的性能提升。芳纶/聚四氟乙烯织物复合材料的抗拉强度提高71.9%,磨损体积和摩擦系数分别降低45.4%和31.5%。这种通过构建纳米界面激活有机纤维化学惰性的策略展现出极具前景的可扩展特征,能够广泛适用于需要同时提高机械鲁棒性和摩擦稳定性的复合系统,进而为释放先进纤维在下一代轻质耐磨复合材料结构中的潜力提供了一个多功能平台。

相关研究成果以“Micro-Swelling-Induced Nanostructured Hydrogen-Bond Network (MiNaHN) Integrates Inert Aramid Fibers into High-Strength, Wear-Resistant Fabric Composites”为题发表在Advanced Functional Materials(2025, 10.1002/adfm.202518903)期刊。西北工业大学刘旭庆教授、郭瑞生副教授和中科院兰化所张招柱研究员为共同通讯作者。

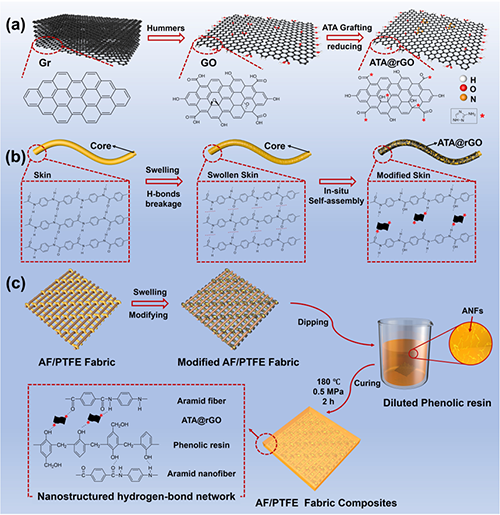

图1. 动态氢键结构网络原位构建机理示意图

温和、可控的微溶胀处理工艺部分解锁芳纶表面的分子间氢键,暴露潜在的酰胺位点,后续它们作为裸露的氢键结合位点与表面接枝3-氨基-1,2,4-三唑的还原氧化石墨烯纳米片在氢键驱动下实现自组装。同时,芳纶纳米纤维分散在酚醛树脂基体中,其表面丰富的酰胺位点与酚醛树脂同样形成丰富的动态氢键。最终,两者共同构建了一个通用的、可扩展的平台,用于通过分子连续的纳米界面激活化学惰性有机纤维。

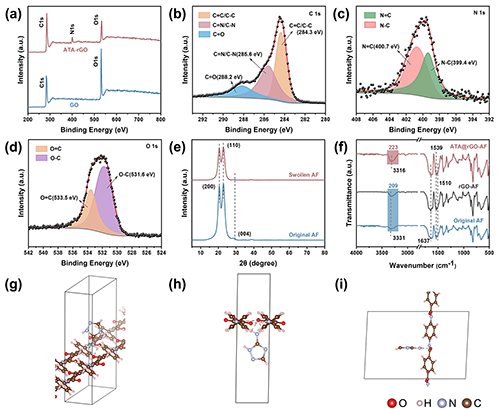

图2. 材料成分与动态氢键的分析表征

XRD、FTIR、XPS测试则从晶体结构、化学键合、官能团以及元素信息等方证实了ATA@rGO与芳纶纤维的成功结合。通过密度泛函理论计算定量得出的ATA和酰胺键之间的结合能为-0.7062 eV,进一步支撑了分子间氢键相互作用的存在。因此,实验数据与理论计算共同证明ATA@rGO通过动态氢键相互作用在芳纶纤维表面成功实现原位自组装。

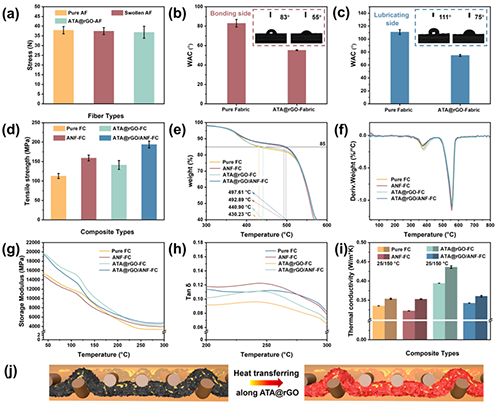

图3.氢键结构网络增强织物基复合材料的力热性能

多氢键结构网络的构建显著提升了聚合物复合材料的界面结合强度和热力学性能。当树脂基体处于应力下时,ANFs为应力传递提供了足够的通道,使织物复合材料在相同的应变下承受更大的应力。织物表面的粗糙层次结构、丰富的动态氢键和酚醛树脂内的纳米纤维增强结构对提高织物复合材料的力学性能有显著影响。在热力学方面,ATA@rGO和ANFs利用其形态优势与聚合物链形成物理缠结,显著限制了大分子链的热运动,延缓了高温引起的分子链滑移和结晶区域的软化。得益于织物复合材料内织物的连续性,由ATA@rGO纳米片在AF表面自组装构建的连续导热网络也实现了贯穿整个结构的效果。氢键具有动态可逆性和对温度和机械应力的响应性,使其能够在外部刺激下发生可逆断裂,从而耗散能量并显著提高织物复合材料的动态力学性能。

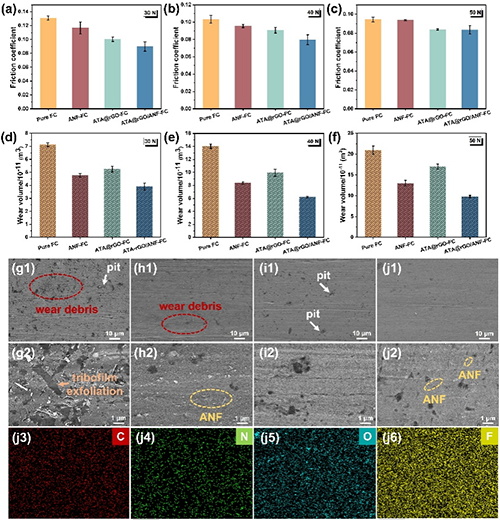

图4. 氢键结构网络增强织物基复合材料的摩擦学性能

在摩擦过程中,摩擦副相对运动产生的剪切力作用在ATA@rGO纳米片,诱导以层间滑动为特征的初始润滑效应。同时,ANFs在树脂基体的持续磨损过程中逐渐出现,凭借其超高纵横比和出色的耐磨性有效捕获磨损碎片,并在混合摩擦膜中充当骨架框架,从而增强摩擦膜的结构完整性和热稳定性。不仅如此,ATA@rGO和ANFs表面丰富的氢键位点通过独特的动态断裂/再生过程使其能够持久地保持在磨损表面。

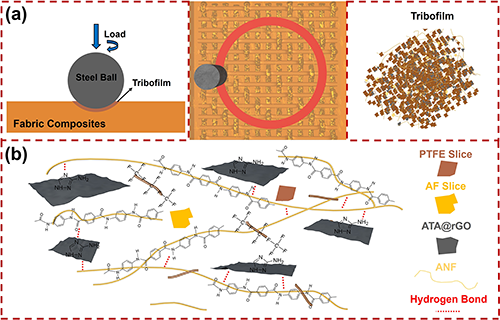

图5.摩擦转移膜形成过程与结构示意图

最终,持续的摩擦运动会产生由ATA@rGO纳米片、ANFs、PTFE碎片和树脂碎片组成的致密连续摩擦膜。这种机制有效地减少了由剧烈摩擦运动引起的填料溢出,表现出更高的填料利用效率,并提高了摩擦膜的质量。优异的粘附强度和稳定性使摩擦膜在强烈的摩擦运动下保持结构完整性,从而有效地提高聚合物复合材料的摩擦学性能。

此研究工作得到国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家“双一流”建设基金和陕西省科技创新团队的资助。

论文信息:

X. Ma, J. Kang, T. Zhang, et al. "Micro - swelling - Induced Nanostructured Hydrogen - Bond Network (MiNaHN) integrates Inert Aramid Fibers into High - Strength, Wear - Resistant Fabric Composites." Adv. Funct. Mater. (2025): e18903.

论文链接: https://doi.org/10.1002/adfm.202518903

作者简介:

刘旭庆,西北工业大学教授,陕西省科技创新团队带头人。长期从事高性能纤维和纤维增强复合润滑材料研究工作。主持或参与国家973、863、2030重大、国家重点研发计划、国家基金委青年基金和面上项目、英国EPSRC、欧盟地平线项目等。现担任英国高等教育学会终身会士,英国皇家艺术学会会士,英国化学会会士,英国纺织学会会士,中国复合材料学会纺织复合材料分会常务理事。在Nature Communications,Advanced Materials等期刊发表学术论文150多篇,总引用7000余次,H-index为47。

郭瑞生,西北工业大学材料学院先进润滑与密封材料研究中心,副教授/博导。主要从事材料表界面设计与加工的研究工作,聚焦抗磨、减摩/减阻、防腐涂层的设计与开发以及智能感知材料与技术。作为项目负责人承担国家级、省部级及企业横向等科研项目10余项。已在Nano-Micro Letters、Advanced Materials、Advanced Science、Advanced Functional Materials、ACS Applied Materials & Interfaces等刊物上发表SCI学术论文50余篇,授权/公开国家发明专利17件。

张招柱,中国科学院兰州化学物理研究所研究员、博士研究生导师。长期从事新型摩擦学材料设计与制备研究工作,聚焦于复合材料的摩擦学、设计具有特殊润湿行为的功能表面以及用于减阻的工程涂层等。现任固体润滑国家重点实验室复合润滑材料课题组组长,担任《摩擦学学报》编委,已发表了200多篇期刊论文,承担多项国家自然科学基金、国防科研项目,并获得多项省部级、国家级荣誉。