纤维素虽是可再生资源,但因其强氢键网络和高结晶度阻碍其热加工性能。传统纤维素通过添加30%致癌的芳香物质作为增塑剂来提高其热加工性能,但会严重影响纤维素基复合材料的性能以及可持续性。近年来,基于纤维素结构的动态化学键改性实现了从“氢键网络到动态共价适应性网络”的纤维素生物塑料,但也会造成纤维素材料的力学性能下降(强度<20 MPa,断裂伸长率≤3%)。因此,亟需发展稳健有效的纤维素热加工策略,实现高性能纤维素生物塑料的绿色热成型加工。

武汉理工大学董丽杰研究团队近年来致力于无溶剂纳米流体技术研究,提出了通过长链季铵盐可控接枝赋予刚性棒状聚合物的流变可调特性与优异溶解性,并诱导聚合物类流体填料的定向排列(Chem. Eng. J. 2017, 328, 343–352);有效地提升了填料与聚合物电介质材料之间的界面相容性和极化性能(Energy Storage Mater. 2020, 33, 1,Adv. Mater. 2021, 2102392),改善聚合物电介质复合材料的加工粘度和熔融指数,实现了可连续化熔融挤出的大尺寸柔性电介质复合薄膜材料(Adv. Funct. Mater. 2023, 2300555)。

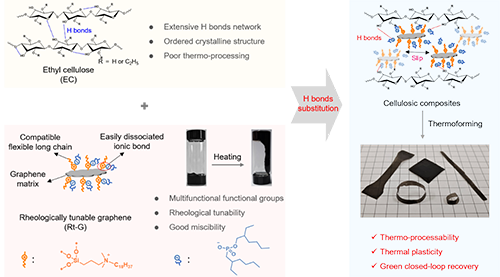

图 1 纤维素复合生物塑料的设计策略与氢键调控机制

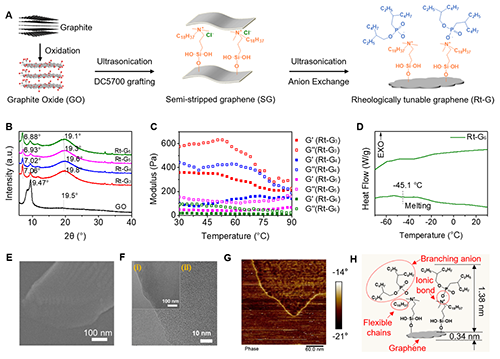

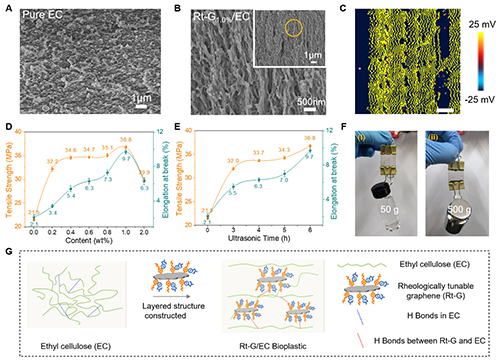

近期,武汉理工大学董丽杰教授团队提出一种基于无溶剂石墨烯纳米流体的氢键置换策略(图1),利用无溶剂石墨烯纳米流体(Rt-G)的表面有机柔性长链体积不匹配和极性,实现其在高低温下的流变可调特性(图2);利用Rt-G表面的离子长链烷基软壳取代乙基纤维素(EC)分子链间的氢键,实现纤维素复合材料的氢键可控断裂与重组,制备出可反复热成型的纤维素复合生物塑料,并表现出良好机械性能和导热性能。系统地阐述了流变可调的无溶剂石墨烯纳米流体(Rt-G)的合成过程与流变特性,揭示了 Rt-G 的滑动和流动性机制。制备的纤维素复合生物塑料在 150℃和20MPa 下可高效热加工,经多次热成型和溶剂回收后仍保持优异性能。其韧性和导热性较纯 EC 提升约 5 倍,拉伸强度达 36.8MPa(图3),为高性能、可持续的石油基塑料替代品提供了新路径。该工作以“A Robust Strategy for Thermoformable Cellulosic Composite Bioplastics Via Hydrogen Bonds Substitution”为题发表在《Materials Horizons》上(Mater. Horiz., 2025, DOI: 10.1039/D5MH01191D)。文章第一作者是武汉理工大学博士研究生刘徐越,通讯作者为武汉理工大学王泽鸿副研究员和董丽杰教授。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金联合基金和国家自然科学基金的支持。

图 2 流变可调的无溶剂石墨烯纳米流体(Rt-G)的合成流程、结构特征、优势及分子结构模型

图 3:纤维素复合生物塑料力学性能增强及机理

这项工作通过流变可调的无溶剂石墨烯纳米流体(Rt-G)精准调控乙基纤维素(EC)的氢键网络,Rt-G 表面的离子长链烷基软壳与 EC 形成动态氢键,替代了 EC 分子链间原有强氢键,既降低材料熔融温度以实现温和热加工,又通过氢键的可逆断裂与重组赋予材料重复热成型能力。Rt-G 的引入诱导 EC 形成有序层状结构,减少纯 EC 因无序结构导致的应力集中;同时,Rt-G 的软壳结构有效避免石墨烯团聚,促进应力在材料内部高效传递,显著提升了拉伸强度(达 36.8 MPa,较纯 EC 提升 171.2%)和韧性(断裂伸长率达 9.7%,提升 462%)。此外,Rt-G 自身的高导热性构建了连续导热网络,降低了界面热阻,使材料导热系数较纯 EC 提升 563%;且动态氢键作用确保材料在多次热加工和回收后仍能保留 80% 以上的力学性能,综合性能远超传统纤维素材料。

原文链接:https://doi.org/10.1039/D5MH01191D

董丽杰教授简介

董丽杰,现任武汉科技大学副校长,武汉理工大学智能材料与器件研究中心副主任、材料科学与工程学院二级教授、湖北省隆中实验室柔性智能材料与器件实验室负责人、博士生导师,国家级高层次人才。主要从事有机/无机功能复合材料、高分子材料加工、柔性智能材料等领域的研究工作。主持了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、湖北省重点研发计划等25项国家级、省部级科研课题;在Adv. Mater.、J.Am.Chem.Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Funct. Mater.等国际期刊发表论文220余篇,H因子45;授权国家发明专利40余项。作为第一完成人获湖北省技术发明二等奖、中国发明协会发明创新奖一等奖;入选教育部新世纪优秀人才支持计划;担任第三批“全国高校黄大年式教师团队”团队负责人;获评2024年度全国三八红旗手。

- 广西大学王睿猛 、赵祯霞团队 AFM:压缩触发动态氢键LDH@纤维素半柔性微纳气凝胶瞬时释放纳米塑料用于可持续水修复 2026-01-31

- 东林于海鹏/沈化赵大伟/UT-Austin余桂华 Nat. Commun.:全纤维素新材料 - 生物泡沫 2026-01-24

- 天津大学苏荣欣教授团队 AFM:液相调控赋能高性能纳米纤维素凝胶设计 2026-01-14

- 福州大学赖跃坤课题组 AFM:一步、无溶剂、双固化策略 - 打造无氟全疏涂层,赋能水下光学系统透明长效防护 2026-01-27

- 甬江实验室方磊教授团队 AFM:无溶剂介导的热塑性聚氨酯复合材料-具有稳定、可逆的热荧光响应 2025-12-05

- 浙江大学高超教授团队 《Nat. Commun.》:无溶剂热塑性发泡法制备超弹性石墨烯气凝胶 2025-07-09