高能量密度、高安全性和超快充电能力的协同提升,对推动电动汽车和便携式能源器件发展至关重要。锂金属阳极拥有高达3860 mAh g-1的理论比容量,远超现有石墨阳极,展现出巨大的应用潜力。然而锂负极的高反应活性会引发严重副反应和不可控的锂枝晶生长,带来重大安全隐患。凝胶聚合物电解质通过将电解液封装在聚合物网络中,有效提升了准固态锂金属电池的安全性。但其锂离子传输效率有限,实现超快充电仍面临挑战。当前体系受限于缓慢的离子迁移动力学,这引发了严重的副反应与锂的不均匀沉积,导致其充放电速率通常难以超过2C。因此,如何在实现5C快充的同时仍保持≥70%的初始容量和稳定的循环性能,已成为开发下一代快充准固态锂金属电池的核心挑战。

近日,东华大学材料科学与工程学院、先进纤维材料全国重点实验室廖耀祖/吕伟团队联合西安交通大学王嘉楠教授报道了一种咪唑阳离子COF纳米纤维骨架基凝胶电解质 (ICOFNS-GPE),具有平衡脱溶和解离的双重能力。这种“平衡设计”有利于快速均匀的Li+传输,实现了准固态锂金属电池的安全超快充电。该研究包含两个关键策略:(1)ICOF中的亚胺和三唑键通过与锂离子配位降低去溶剂化能垒,加速锂离子释放的同时减少界面阻抗;(2)ICOF中的咪唑阳离子通过强静电相互作用抑制阴离子迁移,降低锂盐解离能垒并提升锂离子迁移数。实验结果表明,ICOFNS-GPE展现出卓越的电化学性能:离子电导率高达1.95 mS cm-1,锂离子迁移数提升至0.74,活化能低至7.48 kJ mol-1。Li||NCM811全电池表现出优异的倍率性能和循环稳定性,在5C高倍率下循环300次后仍保持83.2%的初始容量。本研究为构建具有多功能位点通道的复合凝胶电解质提出了战略性设计方案,推动了快速充电准固态锂金属电池的发展。

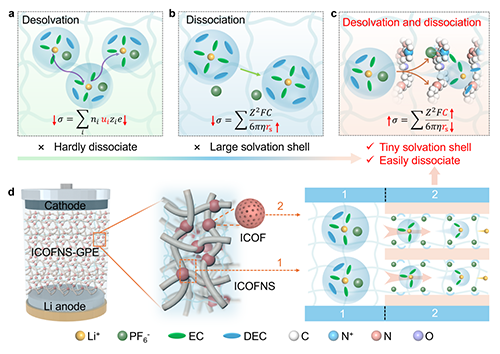

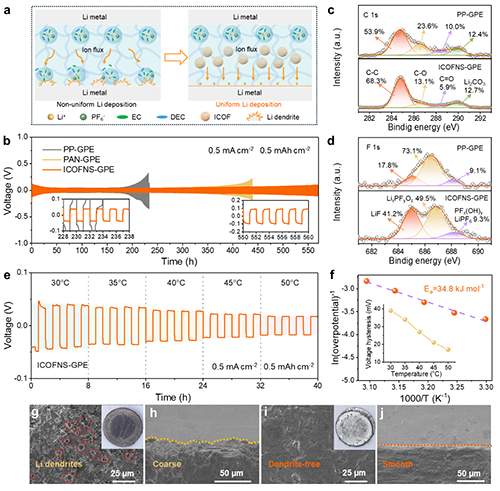

图1 Li+的传输机制说明

通过优化动力学路径,成功解决了小溶剂化壳与易解离性之间常见的权衡问题(图1)。多级孔结构产生协同效应:ICOF中的介孔则起到锚定阴离子实现锂离子选择性有序传输的作用,纳米纤维堆积形成的宏观孔隙可储存大量电解液为传输提供充足的锂离子。

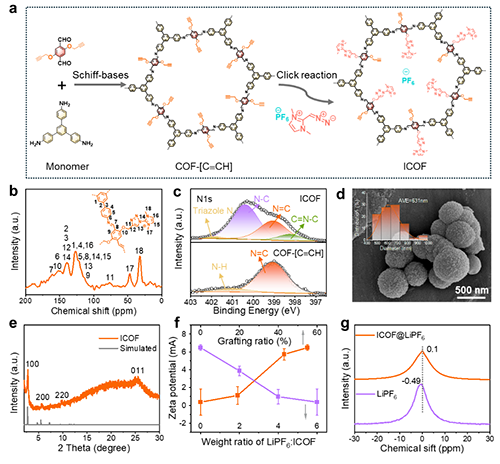

图2 ICOF的制备与表征

首先通过希夫碱反应合成炔基COF-[C≡CH],然后通过炔基与叠氮化物之间的点击反应接枝咪唑阳离子官能团,得到ICOF(图2)。其对阴离子具有吸附作用,可以促进锂盐的解离。

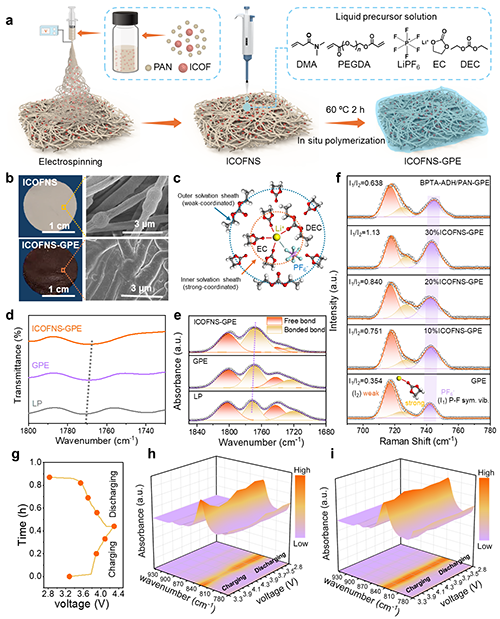

图3 ICOFNS-GPE的制备与溶剂化结构表征

ICOF作为功能填料,与聚丙烯腈共混,通过静电纺丝制备ICOFNS(图3),ICOF纳米颗粒均匀地分散在纳米纤维骨架内,该方法可以方便地制备大面积纳米纤维骨架。然后通过原位聚合的方法制备复合凝胶电解质(ICOF-GPE),其中ICOF能优化溶剂结构,固定阴离子,降低锂离子的传输阻力。

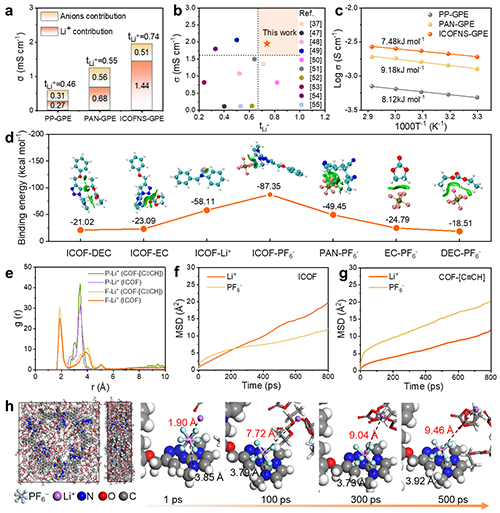

图4 电化学表征与模拟计算

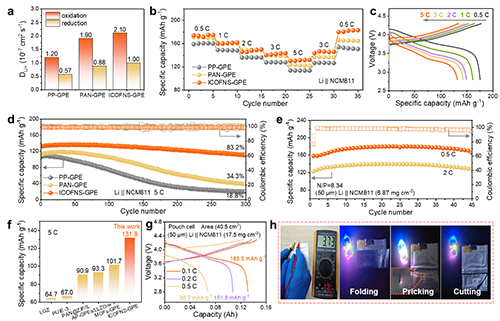

ICOFNS-GPE体现出优异的离子电导率(1.95 mS cm-1)和锂离子迁移数(0.74),并且表现出更低的离子传输活化能(图4)。通过DFT理论计算和MD动力学模拟,进一步阐述传输机理—通过框架和孔道固定阴离子来促进锂离子的高效传输。

图5 稳定阳极的性能

Li+可以通过ICOF的有序通道被脱溶和传输,从而抑制Li枝晶的形成(图5)。用ICOFNS-GPE组装的Li || Li对称电池在0.5 mA cm?2的电流密度下,可以正常工作550小时以上。在GPE中,过量的阴离子参与副反应,产生大量的LixPFyOz。这导致内阻增加和极化电压升高。而ICOFNS-GPE锚定PF6?抑制其分解为LixPFyOz,有利于进一步将LixPFyOz转化为LiF。因此,ICOF-GPE中锂阳极表面的LiF含量(41.2%)远高于PP-GPE(17.8%),这有助于形成稳定的SEI并有效抑制副反应。

图6 电池的电化学性能

用ICOFNS-GPE组装的Li || NCM811电池具有更高的锂离子扩散,更加优异的倍率性能和循环稳定性(图6)。在5 C的高倍率下循环300圈后容量保持率为83.2%,并且组装的软包电池在穿刺和剪切等破坏下仍然能安全工作。

东华大学材料科学与工程学院博士生王科翔为本论文的第一作者,通讯作者为东华大学廖耀祖教授、吕伟副研究员和西安交通大学王嘉楠教授。相关成果近期以“Nanofiber-Architected Imidazole COF Enabling Ultrafast Desolvation-Dissociation Kinetics in Quasi-Solid-State Lithium Metal Batteries”为题发表在Advanced Functional Materials上。该工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、上海市关键技术研发计划、上海市优秀学术带头人计划、教育部长江学者奖励计划、上海市自然科学基金、先进纤维材料全国重点实验室基金、中央高校基本科研业务费专项资金等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202511658

- 上海交通大学沈道智 Adv. Sci.:基于湿气自发电效应的水下能量收集及器件应用策略 2024-10-06

- 南京工业大学孙世鹏教授团队 Nat. Commun.:离子化亚纳米通道膜实现一、二价阴离子高效分离 2024-09-01

- 哈工大邵路教授团队 Science:“膜”法世界的冰雪奇缘 - 冰限域合成高度离子化三维准层状聚酰胺纳滤膜 2023-10-15

- 中科大徐铜文团队 Angew:溶剂化介导组装合成大面积自支撑COF膜 2026-02-27

- 东华大学廖耀祖/吕伟课题组 Angew:D-A型COF异孔工程构建高倍率锂离子电池正极材料 2025-09-07

- 中南大学喻桂朋教授团队 Adv. Sci.:通过氢键交换诱导的微相分离建立COF“A&B”凝胶 2025-09-03

- 上海交大梁正/颜徐州/岳昕阳 JACS:一种变革性的分子肌肉固态电解质 2025-12-22